「流鏑馬(やぶさめ)」とは、馬に乗って駆けながら三枚の的を射当てる騎射です。

その昔、流鏑馬は天下泰平、国家安穏、五穀豊穣を祈願する神事として、宮中や神前で行われ、当った的や矢を御守護としていただく習わしでした。

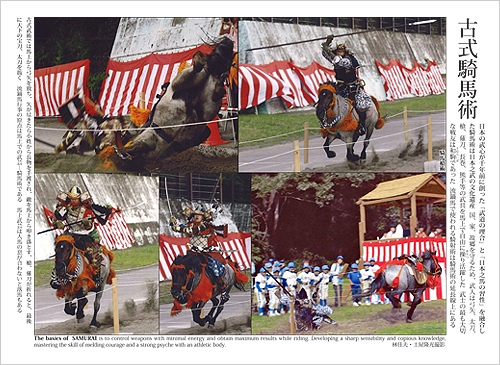

昔、武士は誰でも馬に乗り、弓矢を自由に操つる弓馬術を鍛錬していましたが、今日、日本人にとって馬も弓矢も遠い存在になりました。そこで、この日本の伝統である弓馬術を復興し、流派にとらわれずに、もっと身近でできるようにという考えから倭式騎馬會を発足しました。

倭式騎馬會では、騎馬術や弓馬技術の習得、馬に接する(性格、習慣等を学ぶ)こと、流鏑馬行事について理解すること、そして流鏑馬の演武を催行することを目的として活動しています。当会では弓馬術を騎射術と呼び、騎射術は騎馬術の延長にある武術だと考えてます。

又、様々な流派の弓馬術やその歴史の研究や騎馬に必要な諸道具の探索、収集、製作に努めています。そして、木曽義仲の愛馬として知られる木曽馬や義経が東北の藤原氏にあずけられた頃に乗りこなしたと云う南部馬の血を引く道産馬などの和種馬(当会では「和駒」と呼んでいます)の中から、昔の武心を持った日本之馬を見つけ出して軍馬としての調教を施し、その和駒に乗り流鏑馬や馬上武芸を行うことによって、この活動を広めて絶滅種でもある日本古来の馬の復興を目指しています。

又、様々な流派の弓馬術やその歴史の研究や騎馬に必要な諸道具の探索、収集、製作に努めています。そして、木曽義仲の愛馬として知られる木曽馬や義経が東北の藤原氏にあずけられた頃に乗りこなしたと云う南部馬の血を引く道産馬などの和種馬(当会では「和駒」と呼んでいます)の中から、昔の武心を持った日本之馬を見つけ出して軍馬としての調教を施し、その和駒に乗り流鏑馬や馬上武芸を行うことによって、この活動を広めて絶滅種でもある日本古来の馬の復興を目指しています。現在、一般社団法人武道振興會の一事業部として、後進を育て、この尊い日本武文化を末長く継続していくため、倭式騎馬會は流鏑馬行事を年六〜十回、鹿島神宮、京都の城南宮や藤森神社、栃木県佐野市の唐澤山神社、出雲大社、諏訪大社、埼玉県下の秩父郡内の秩父神社や小鹿神社、川越市の河越館跡や嵐山町地域での鎌形八幡宮や畠山重忠公居城菅谷館跡、寄居町の北条家居城鉢形城跡等で行っています。

人馬の呼吸が合わないと落馬もあります。激しく真剣な修業が必要です。

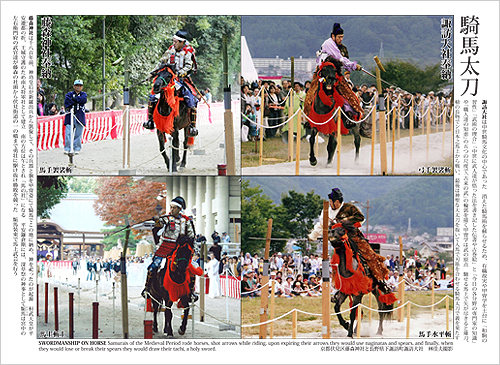

流鏑馬行事に使われる騎射術(弓馬術)以外に太刀や長刀を用いる

騎馬術の理合を研究、実践しています(やふさめカレンダーより)

騎馬術の理合を研究、実践しています(やふさめカレンダーより)

![]() 倭式騎馬會の意義

倭式騎馬會の意義

静寂な闇の中から生まれる流鏑馬の原点「うまゆみ騎射」―我々、倭式騎馬會は、あくまでも日本の馬、和駒にこだわる。そのゆえん所以は、日本の山河天地を本分とするがためである。私達は、それぞれの環境空間に配置されている。歴史的なゆが歪みを持つ文化的空間の中で、和駒の持つ履歴は重要な指標となり、日本人の根源的経験に関わる。今日、日本は独自の風土という感覚さえ見失ったかに見える。欧米化、欧米崇拝、拝金主義、環境破壊、欲望の奴隷、商業主義で心を見失い、生きる力を失う。日本人の古層に眠る美意識を呼び起こして日本之形を再生することによって、「己の原点」を見出していこうとする壮大なプロジェクトである。騎馬術という武道を通じて、日本人のプライドをよみがえ甦らせていこうとする動機が、他との決定的次元の違いである。国家安穏や五穀豊穣のために天覧として創られた雅な「うまゆみ」は、武士によって武運長久、戦勝祈願の目的で武勇な「やぶさめ」に変わる。「ワビ・サビ」に変わる「雅と武勇」という日本人の基準を精華した先輩の心意気を感じ、この美しい「和の伝統」を次世代に継いでいきたい。

静寂な闇の中から生まれる流鏑馬の原点「うまゆみ騎射」―我々、倭式騎馬會は、あくまでも日本の馬、和駒にこだわる。そのゆえん所以は、日本の山河天地を本分とするがためである。私達は、それぞれの環境空間に配置されている。歴史的なゆが歪みを持つ文化的空間の中で、和駒の持つ履歴は重要な指標となり、日本人の根源的経験に関わる。今日、日本は独自の風土という感覚さえ見失ったかに見える。欧米化、欧米崇拝、拝金主義、環境破壊、欲望の奴隷、商業主義で心を見失い、生きる力を失う。日本人の古層に眠る美意識を呼び起こして日本之形を再生することによって、「己の原点」を見出していこうとする壮大なプロジェクトである。騎馬術という武道を通じて、日本人のプライドをよみがえ甦らせていこうとする動機が、他との決定的次元の違いである。国家安穏や五穀豊穣のために天覧として創られた雅な「うまゆみ」は、武士によって武運長久、戦勝祈願の目的で武勇な「やぶさめ」に変わる。「ワビ・サビ」に変わる「雅と武勇」という日本人の基準を精華した先輩の心意気を感じ、この美しい「和の伝統」を次世代に継いでいきたい。

倭式騎馬會 馬役奉行 光前 稔